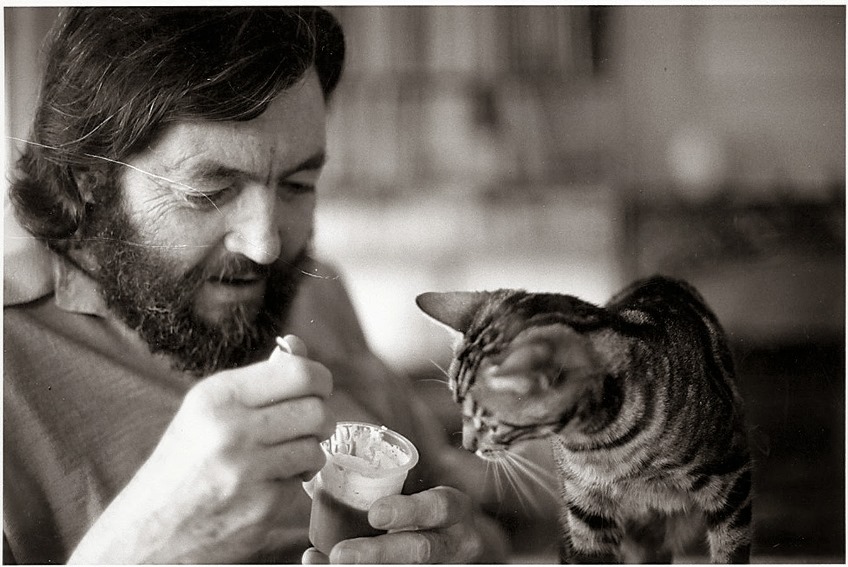

Fernando García Ramírez / Letras Libres

El 26 de agosto de 2014 celebramos un siglo de Julio Cortázar, que nació en Ixelles, Bélgica, en un momento terrible para Europa y para el mundo. Reconozco que la efeméride centenaria es un motivo trivial, un pretexto para ensayar sobre la figura y la obra de uno de los autores más destacados de nuestra lengua. Cortázar fue, sin duda, un escritor revolucionario: por su concepción del lenguaje, por la forma en que trastocó la estructura de sus novelas, ensayos y cuentos, y por su adhesión ferviente a las causas revolucionarias de su tiempo. Mientras que otros autores de su generación –Octavio Paz el caso más visible– fueron con los años renegando de su pasado revolucionario, Julio Cortázar, desde su visita a Cuba en 1962 hasta su muerte en 1984, fue haciendo cada vez más hondo su compromiso con las causas insurgentes latinoamericanas. “Es un hombre que nos ha liberado –escribió Carlos Fuentes al crítico Emir Rodríguez Monegal–, que nos ha dicho que se puede hacer todo.”

A Cortázar le gustaba aventurarse dentro de las posibilidades extremas del lenguaje y jugó con nuestro idioma con un virtuosismo casi escandaloso. La palabra que lo define es búsqueda: de lo fantástico en lo real, de lo mágico en lo cotidiano; búsqueda de un sentido trascendente, aunque no religioso, para el hombre; búsqueda, en fin, de una salida (pasaje, túnel, puente) que nos redima de la rutina cotidiana que es una de las formas de llamar a la muerte. Humorista a la Buster Keaton, optimista anticonvencional obsesionado con los juegos, su empatía con las revoluciones cubana y sandinista no lo llevó al trato con dictadores ni a los favores que estos dispensan. A Vargas Llosa el régimen cubano le propuso que rechazara el premio Rómulo Gallegos de dientes para afuera con la promesa de entregarle el monto del galardón por debajo del agua; no aceptó. No pocos amigos de Cortázar se distanciaron de él por su filiación revolucionaria. “Por esos tiempos [finales de los sesenta] Julio descubrió la política y abrazó con fervor e ingenuidad causas que a mí también, años antes, me habían encendido pero que ya entonces juzgaba deplorables. Dejé de verlo…”, escribió Octavio Paz. El régimen cubano lo utilizó, creo yo, como un tonto útil. El momento de mayor tensión ocurrió durante el Caso Padilla. Muchos intelectuales aprovecharon para romper con la Revolución cubana. Cortázar escribió un poema, “Policrítica en la hora de los chacales”, protestó en privado, se distanció un poco, pero no claudicó en su fe revolucionaria. Cortázar quería creer.

El proceso que lo llevó a adherirse a las causas revolucionarias no fue sencillo. Durante su juventud y primera madurez se mantuvo aparte de los procesos sociales. Le contó a Rosa Montero en 1982: “Las manifestaciones peronistas en Buenos Aires me producían espanto; yo me encerraba en mi casa y escuchaba una sonata de Mozart mientras afuera gritaban: ‘¡Perón, Perón! ¡Evita, Evita!’” Su camino de Damasco le llega con la Revolución cubana. Pero antes, en 1957, al momento de escribir “El perseguidor”, algo pasó. Hasta entonces su búsqueda en la literatura había sido sobre todo estética. “El perseguidor” lo obligó a salir de sí, a encarnar a través de la escritura al otro, que hasta ese entonces había mantenido distante. “En ‘El perseguidor’ –le dijo Cortázar a Evelyn Picon Garfield– hay una especie de final de una etapa anterior y comienzo de una nueva visión del mundo: el descubrimiento de mi prójimo, el descubrimiento de mis semejantes […] empecé a interesarme por problemas históricos que hasta ese momento me habían dejado totalmente indiferente.” El proceso se ahonda con la escritura de Rayuela. No se trata, como usualmente ha ocurrido en muchos otros casos, de sucesos exteriores que producen transformaciones internas. A mitad del camino de la vida, a los 45 años, luego de un lento proceso de maduración, le sucede que se asoma a la otra orilla. Se asomó a lo que no es. Atisba al otro y al hacerlo ve a unnosotros que lo incluye. Ese viaje no tendrá retorno.

Vivimos tiempos cínicos y por ello miramos con desdén y tachamos de ingenuos a aquellos que quieren cambiar el mundo, sobre todo si lo plantean hacer desde la literatura. ¡La literatura no sirve para eso! ¿Entonces para qué sirve? ¿Para pasar el rato? Resulta evidente, luego de leer la monumental edición de Rayuela que Julio Ortega y Saúl Yurkievich prepararon para la Colección Archivos, que Cortázar atribuía a la literatura una función trascendente. A pesar de que Cortázar no se definía como “alguien con una gran capacidad crítica; yo no la tengo, tengo intuiciones”, escribió en 1947 un interesante ensayo sobre la literatura contemporánea titulado “Teoría del túnel”, publicado en el primer tomo de su Obra crítica. En ese ensayo, tras examinar el estado de la literatura a la luz del existencialismo y el surrealismo, concluye que ambos movimientos “reafirman con amargo orgullo que el paraíso está aquí abajo”, situación que lo dejaba enormemente insatisfecho porque “rechazan la promesa trascendente”. Para Cortázar la literatura debía abrir un boquete en la realidad, construir un túnel que nos pudiera llevar a otra parte. En esencia eso es lo que plantean la mayoría de los extraordinarios cuentos de Bestiario (1951), Final del juego(1956) y Las armas secretas (1959). Extraordinarios cuentos: por la calidad de su prosa y su alto vuelo imaginativo, pero sobre todo porque proponen un tránsito hacia otra realidad. La literatura ahí expuesta abría un túnel comunicante –superación de la angustia existencialista y del onirismo surrealista– entre lo real y lo fantástico; un túnel que conducía al lector a un plano trascendente, pero esa trascendencia estética, metafísica, al poco tiempo le resultó insuficiente. Fue entonces que necesitó escribir “El perseguidor”.

La trascendencia que Cortázar experimentó en “El perseguidor” fue sobre todo ética. Un túnel de lo humano a lo humano. Un boquete para pasar del yo al otro. “El perseguidor” fue el primer paso en esa dirección; Rayuelano fue un segundo paso, fue un brinco enorme, un salto al vacío, una revolución en el sentido más pleno de la palabra. Todos los que leímos Rayuela en la juventud experimentamos esa sacudida que ahora intento poner en claro. Rayuela se propuso revolucionar, como ninguna otra novela lo había hecho antes en nuestro idioma, la estructura de la novela; se propuso revolucionar la lengua misma (“algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa…”), pero sobre todo se propuso modificar el sentido último de la literatura. No al modo existencialista, pero la literatura entrañaba un compromiso profundo con el hombre. No al modo surrealista, pero la literatura debía encarnar los sueños. En suma, la literatura debía servir para transformar al hombre, para conducirlo a otro plano de la realidad. Esta pretensión desmesurada quedó expuesta en el fascinante volumen que Cortázar, con el auxilio de Ana María Barrenechea, publicó bajo el nombre de Cuaderno de bitácora de Rayuela (Sudamericana, 1983). Ahí exhibe los planos (en forma de mándala, el título que Cortázar había pensado originalmente para Rayuela), los apuntes y su diario de escritura. Como el lector recordará, Rayuela está compuesta por capítulos narrativos y por pasajes reflexivos, el llamado “Cuaderno de Morelli”. Ahí dice: “¿Qué es en el fondo esa historia [se refiere a la historia de Oliveira, Traveler, Talita y la Maga] de encontrar un reino milenario, un edén, otro mundo?” A eso aspiraba Cortázar, y no debemos minimizar desde nuestro cinismo actual su tentativa: anhelaba alcanzar desde la novela “otro mundo”. Pero, ¿cómo puede lograrse eso? La mayoría de los novelistas (otro caso muy distinto es el de los poetas) quiere contar una buena historia, arrebatar a su lector; Cortázar pretendía otra cosa, quería que el lector alcanzara mediante la lectura lo que él mismo había alcanzado a través de la escritura. Quería que el lector, gracias a complicados juegos de estructura y de lenguaje, vislumbrara que este mundo, sin dejar de serlo, podía ser otro: “el reino milenario”, “el kibbutz del deseo”. Todo esto, lo sé, suena a locura inmensa. ¿Qué era “la realidad” para Cortázar? Algo que entorpecía la búsqueda individual; la realidad era un velo que impedía asomarse a lo real. Cortázar intuía una realidad más real “en la que el hombre se encontrara consigo mismo en una suerte de reconciliación total y de anulación de diferencias”, según confesó a Luis Harss en Los nuestros. Cortázar quería llevar a su lector “al abismo del ser” de Octavio Paz, al Nirvana budista. Rayuela “es una invitación –dice Harss– a dar un salto mortal fuera del tiempo para caer en la otra orilla, en la eternidad”.

Fuente: Letras Libre / Madrid, agosto 2014